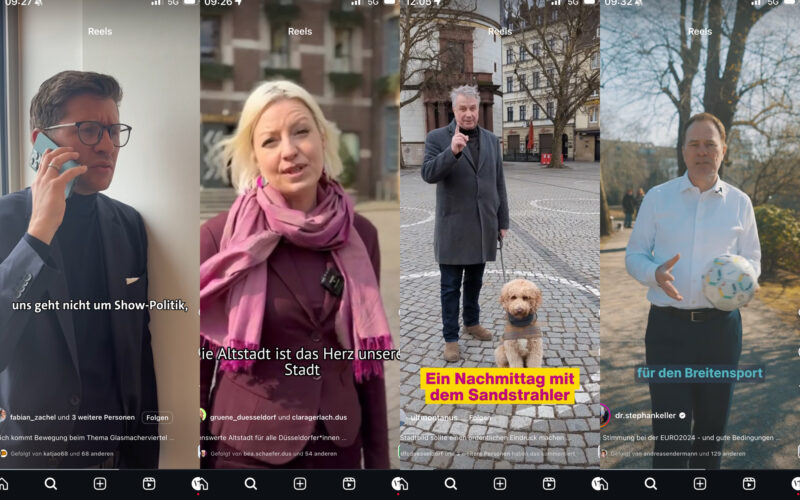

Vier Parteispitzen, ein Problem: Zu weit weg vom echten Leben

Christian Fritsch hat einen interessanten Lebenslauf: Er ist gelernter Konditor und hat auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht. Politisch war er zunächst bei den Grünen aktiv, dann von 2007 bis 2018 in der SPD, bevor er in seine alte Partei zurückkehrte, deren Kreisvorsitzender er nun ist. Die Düsseldorfer Grünen haben ihn und Sophie Karow am Wochenende an ihre Spitze gewählt. So ungewöhnlich der Lebenslauf von Christian Fritsch über weite Strecken erscheint, so gängig ist der jüngste berufliche Eintrag: Seit 2016 arbeitet er beim Land. Das gilt auch für die Co-Vorsitzende. Sophie Karow ist seit Juni 2022 Mitarbeiterin im NRW-Parlament.

Demnach sind alle sechs Chefinnen und Chefs der vier größten Düsseldorfer Parteien hauptberuflich in Politik und Verwaltung tätig: Thomas Jarzombek (CDU) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sind Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Annika Stöfer und Oliver Schreiber (beide SPD) arbeiten im Kommunalen Integrationszentrum der Stadtverwaltung beziehungsweise als Referent für Wohnraumförderung im NRW-Bauministerium – und die beiden neuen Vorsitzenden der Grünen eben wie beschrieben beim Land.

Warum ist das so?

Der Befund ist eindeutig: Wer sich an hervorgehobener Stelle in der Partei oder im Stadtrat engagiert, ist meist bei einer staatlichen Stelle beschäftigt. Spricht man mit Politiker:innen darüber, warum dies so ist, hört man in der Regel eine Gegenfrage: Wie sollte ich das denn sonst machen?

Übersetzt bedeutet das: Wer einen normalen Job hat, besitzt nicht genug Möglichkeiten, um sich intensiv politisch zu engagieren. Arbeitgeber:innen in der Privatwirtschaft können oder wollen engagierte Mitarbeitende oft nicht in dem Maße freistellen, wie es die Termine in Vorstand und Fachgruppen, Unterbezirken und Ortsverbänden erfordert. Daraus folgt zweierlei:

Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.

Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.

Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?