“Die Macht der Nacht“: Als Deutschlands verrückteste Disco in Düsseldorf landete

Es ist Juli oder August 1990. So genau weiß ich das heute nicht mehr. In jedem Fall habe ich damals gerade die Abiturprüfungen hinter mir, und nun ist für mehrere Wochen mein amerikanischer Austauschschüler Danny zu Besuch. Wir reisen nach Berlin, und wir reisen nach Hamburg, und natürlich ziehen wir auch in meiner Heimatstadt Düsseldorf durchs Nachtleben. Donnerstagsparty im Zakk, Kneipentour durch die Altstadt, Wochenend-Nächte in der Bhaggy-Disco – die üblichen Teenager-Routen.

Diejenigen, die drei, vier Jahre älter sind, pilgern neuerdings an eine der abgelegensten Ecken der Stadt: die Lausward. Dort, wo kaum jemand zufällig vorbeifährt, auf einem ungenutzten Acker zweihundert Meter vom Rhein, hat eine Art Party-Wanderzirkus sein Zelt aufgeschlagen. Vorher, so konnte man in Prinz und Überblick lesen, hat „Die Macht der Nacht“ bereits in anderen deutschen Großstädten das Nachtleben umgekrempelt: Köln, Berlin, Hamburg, München. Schon seit 1986 geht das so.

Eine Disco in einem Zelt, mit einem poetischen Namen und einem Ambiente, das den Glamour und die Coolness der Clubs auf Ibiza verspricht – allerdings ohne Lasershow und übertriebenen technischen Schnickschnack. Wir hören Geschichten von Seiltänzern und von Feuerspuckern. Von Bodypainting-Performances und von Stelzenparaden schräger Clowns quer über den Dancefloor. Mitten drin: ein Raubtierkäfig als VIP-Area. Die Bars sind als Theater- oder Opernkulisse dekoriert. Als DJ-Box dient ein goldener Monsterkopf aus Pappmaché, und die Musik legt ein Mann mit (damals noch) rotgefärbter Haartolle auf: Westfalia Bambaataa alias WestBam, von dem ich mir erst ein paar Wochen zuvor die aktuelle Single „The Roof is on Fire“ gekauft habe. Darf man das verpassen – in der eigenen Stadt?

Bald wird Danny wieder zurück in die USA fliegen, ich werde einen Sommerurlaub antreten, und bis zu meiner Rückkehr wird bereits Schluss sein mit den Partynächten in Düsseldorfs Industriehafen. Fazit: Wenn nicht jetzt, wann dann? Und so kommt es, dass wir mit dem Peugeot 205 meiner Mutter ausgerechnet an einem Mittwoch zum ersten Mal „Die Macht der Nacht“ ansteuern.

Die Türsteher passieren wir problemlos, doch auf die „Wir sind drin“-Euphorie folgt die Enttäuschung: Es sind kaum Gäste da. Wir sind auf der gefloppten Party von externen Veranstaltern gelandet, die das Zelt angemietet haben. Als Live-Act bringt ein Amerikaner namens Boogie Knight einige Hip-House-Songs auf die Bühne. Nach seinem Auftritt spazierte er durchs Publikum (um die 50 Leute), kommt dabei auch mit seinem Landsmann Danny ins Gespräch und beklagt sich: „Warum haben die nicht mehr Promotion gemacht?“ Ein paar Tage später kaufe ich mir die Single „Kick the Power“ von den Boogie Boys feat. Boogie Knight, aber das kann den Abend in der Erinnerung nicht retten. Es fehlte das, was die „Macht der Nacht“-Partys so spektakulär gemacht haben soll: die Atmosphäre, das Ambiente, die Show, das „Besondere“.

Zurück ins Gedächtnis kommt mir das verpasste Disco-Erlebnis 25 Jahre später: 2015 lese ich WestBams Autobiografie. Sie heißt „Die Macht der Nacht“, und auch wenn der Buchtitel sinnbildlich für WestBams gesamte DJ-Karriere steht, so geht es eben auch um die gleichnamige Party-Reihe. In einem Kapitel berichtet WestBam, wie er im Frühjahr 1987 „auf ein paar Hippies aus Köln“ trifft. Diese „Hippies“ haben nach der erfolgreichen Debüt-Saison in Köln nun Berlin im Visier. Tief im Westen der Stadt, auf dem Vorplatz der Deutschlandhalle, haben sie ihr „Macht der Nacht“-Zelt aufgebaut, und nun möchten sie den aufstrebenden Star der Szene als Stamm-DJ für das Projekt verpflichten. WestBam schreibt: „Als dann auch noch Rainer Wengenroth dazukam, breit grinsend und in großkarierter Anzugjacke wie ein echter Zirkusdirektor, war die Hippie-Runde komplett. Rainer Wengenroth war mir gleich sympathisch. Er schien sich was zu trauen.“

Rainer Wengenroth: Den Namen kennt man in Düsseldorf. Die Rheinische Post bezeichnete ihn mal als „Zeremonienmeister der Düsseldorfer Partyszene“. Kaum einer hat die Gastronomie der Stadt ab den 1990ern so geprägt wie er. „Club 1848“ im Malkasten, „mk-2“, „Monkey’s Island“, „3001“, „Dr. Thompson’s“. Dass er auch „Die Macht der Nacht“ erfunden hat, wusste ich bis zur Lektüre des WestBam-Buches gar nicht. Liest man heute die euphorischen Pressestimmen aus den späten 1980ern, wird noch mal klar, wie außergewöhnlich Wengenroths Wanderzirkus gewesen sein muss. Der Spiegel schwärmte, das Zelt-Programm laufe „allen High-Tech-Tanzschuppen locker den Rang ab“. Der Stern sprach von der „mit Abstand heißesten Nightlife-Attraktion Berlins“, die Bild von „Deutschlands verrücktester Disco“ und das Zeit-Magazin vom „in alle Disco-Himmel gelobten Tanzpalast im Zirkuszelt“. Sogar international schlug das Konzept Wellen: Die britische Szene-Bibel i-D adelte „Die Macht der Nacht“ als „probably the most unusual club in the world“.

Mir von Rainer Wengenroth die Geschichte „dahinter“ erzählen zu lassen – diesen Plan habe ich seit Jahren. Jetzt ist es soweit: Wir treffen uns am Golflcub, um die Ecke vom Standort der „Macht der Nacht“. Den einstigen Zeltplatz werden wir später anschauen. Erst mal setzen wir uns im Vereinslokal in eine ruhige Ecke. Wengenroth hat Fotos und Flyer von damals mitgebracht. Gerade erst hat er sie auf dem Tisch ausgebreitet, beginnt zu erzählen, da fragt jemand, der ihn erkannt hat, scherzhaft quer durch den Raum: „Und? Wann gehst du in Rente?“ Wengenroth, 72, antwortet, ohne nachzudenken: „Überhaupt nicht. Ich muss immer arbeiten – bis ich umfalle.“ Rheinischer Small Talk.

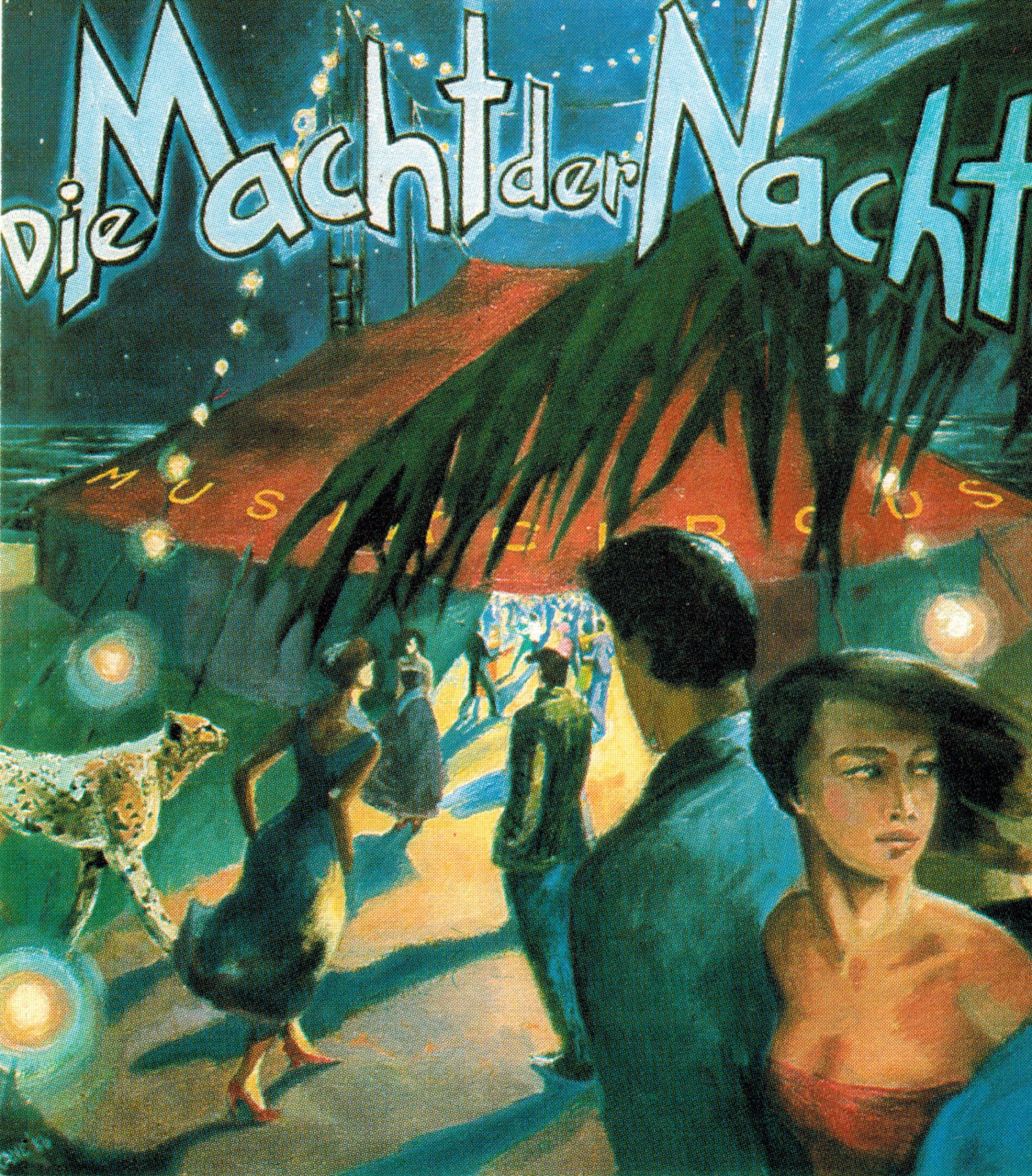

Der „Macht der Nacht“-Flyer vor uns zeigt ein Zirkus-Gemälde. Im Hintergrund: ein rotes Zelt vor blaudunklem Nachthimmel, mit der Aufschrift „Musikcircus“. Aus dem Eingang dringt Licht, es ist eine tanzende Menschenmenge zu erahnen. Eine Frau im Kleid verlässt das Zelt. Ein Paar strebt dem Eingang zu. Daneben: ein Tiger. Gar nicht discomäßig wirkt dieser Party-Flyer – ohne DJ-Namen, gekrönt vom Titel der Veranstaltung: „Die Macht der Nacht“. Ungewöhnlich und leicht geheimnisvoll. Wie ein Filmplakat aus den fünfziger Jahren. „Der Flyer ist von 1986 und das Motiv stammt von der Künstlerin Kane Kampmann“, erzählt Rainer Wengenroth. „Das haben wir für die Premiere in Köln verwendet, später nur noch sporadisch.“

Es ist kein Zufall, dass Rainer Wengenroths gastronomische Karriere beim Circus Roncalli begonnen hat, der mit einer ähnlichen Bildsprache zwischen Varieté und Nostalgie operiert. Doch von Anfang an: Geboren 1951 wird der Solinger musikalisch ab den späten sechziger Jahren in Düsseldorf sozialisiert, mit Lokalen wie „Domino“, „Mora‘s Lso Angels“ und „Creamcheese“ als Fixpunkten. Wengenroth wird Teil der linken Szene, arbeitet bei antiimperialistischen Organisationen und im Nationalen Vietnamkomitee, schließt in Düsseldorf ein Studium der Sozialarbeit ab, arbeitet in der Filmbranche, beginnt schließlich in Köln ein Medizinstudium. Über eine Freundin seiner Schwester ergibt sich 1981 in Köln eine Verbindung zu dem Zirkus, von dem alle sprechen. Eigentlich ist Wengenroth kein Zirkus-Fan, doch Roncalli ist ja auch kein normaler Zirkus. Als er zwei Jahre später den Sommer in München verbringt, springt er für den Zirkus als Fahrer ein, sorgt mit dafür, dass die Waggons vom Bahnhof zum Zeltplatz kommen. Bei der Gelegenheit bietet ihm Roncalli-Chef Bernhard Paul an, das „Café des Artistes“ zu übernehmen. Den bisherigen Pächter hat Paul gerade rausgeschmissen. Und jetzt, zwei Tage vor der München-Premiere, sucht er für das Lokal dringend einen neuen. Wengenroth, Sohn einer Balletttänzerin und eines Gastronomen, sagt zu, hängt das Medizinstudium an den Nagel und landet so mit 32 Jahren doch noch in der Welt, mit der er beruflich nichts zu tun haben wollte.

Untergebracht ist das „Café des Artistes“ in einem stilvollen alten Salonwagen. Ein auch abseits der Spielzeiten öffentliches Café, als szenige Ergänzung zur von Zuckerwatte und Popcorn bestimmten Vorzeltgastronomie. Neben den Artisten, die sich hier nach und vor den Auftritten bestaunen lassen, geben sich auch viele berühmte Zirkusgäste die Ehre – zum Beispiel Keith Haring, Kirk Douglas, Heinz Rühmann. 1984 geht Wengenroth mit auf die Roncalli-Tournee, mit Stationen in Trier, Berlin und Hamburg.

Während die Vorstellungen laufen, ist wenig los im Café de Artistes, und bei dieser Gelegenheit erzählt jemand vom Erfolg des „Musikzirkus“ in Hannover – einer im Zelt untergebrachten Disco, die mächtig Umsatz zu machen scheint. Wengenroth und seine Zirkuskollegen Johannes Schiffke, der Chef der Vorzelt-Gastronomie, und Willi Wermelt, der Chefbeleuchter, lassen sich inspirieren. Und so wird in München die Idee der „Macht der Nacht“ geboren.

Die Vision geht weit über das Hannoveraner Vorbild einer „normalen“ Discothek im fest installierten Zelt hinaus. Das Konzept soll Elemente von Varieté, Zirkus und Burleske ins Geschehen einbinden. Ein „Wanderzirkus“ ohne festen Standort, der jede Saison in einer anderen Metropole Station macht. Bis alle Vorbereitungen abgeschlossen, alle Genehmigungen eingeholt sind, dauert es noch zwei Jahre: Mit Schiffke und Wermelt gründet Wengenroth die „Macht der Nacht – Musikcircus GmbH“, und am 27. Juni 1986 strömen die Gäste zum ersten Mal in ein vom Zirkus Barum übernommenes und in der Nähe des Fühlinger Sees in Köln aufgestelltes Vier-Mast-Zelt. Die Zwischenspiele aus Artistik und Varieté, dazu die Animationstänzer des „Energy Dance Theatre“, die Percussionisten und die sexuell aufgeladene Club-Atmosphäre – das kommt gut an, das gibt es kein zweites Mal. Einen „eigenen“ Sound hat die Disco indes noch nicht gefunden. Die DJs spielen von allem etwas – Party-Classics, Reggae, HipHop.

Das ändert sich: „Ab Mitte 1987 hat sich die Macht der Nacht musikalisch verselbständigt“, erzählt Wengenroth. Verantwortlich dafür ist der für das Berliner Gastspiel engagierte WestBam. „Anfangs hat er zwischendurch auch mal zwanzig Minuten HipHop aufgelegt, da wurde dann sogar gepogt auf der Tanzfläche, und wenn es zu krass wurde, hat er wieder zu House gewechselt.“

Im Mai 1987 kommt es dabei zu einer unvergesslichen Begegnung: Es ist halb zwei Uhr nachts. Die HipHop-Acts der Stunde – Run DMC und die Beastie Boys – haben ein Doppel-Konzert im Tempodrom im Tiergarten gespielt, und jetzt feiern sie in der „Macht der Nacht“ eine inoffizielle After-Show-Party. Run DMC entern mit blitzenden Goldketten behangen das DJ-Podest und klatschen sich mit WestBam ab. Der überlässt ihnen spontan für ein paar Tracks die Plattenteller. Unten, inmitten der tanzenden Menge: die Beastie Boys. Run DMC spielen schließlich den Titel, der – so Rainer Wengenroth – „eh schon der Primetime-Booster“ war: „(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)“. Die Beastie Boys tanzen also zu ihrem eigenen Hit, aufgelegt von Run DMC. „Die Menge erkannte die einmalige Konstellation, das Zelt hob ab.“

Das Berliner Gastspiel der „Macht der Nacht“ dauert von Mai bis August 1987, und wenn Wengenroth und das Veranstalterteam beim sonntäglichen Frühstück gemeinsam mit WestBam, dessen Bruder Fabian alias DJ Dick und weiteren Mitstreitern das Wochenende Revue passieren lassen, prallen durchaus Welten aufeinander. Die Ex-Hippies und Erlebnisgastro-Pioniere um Wengenroth, mit Rhythm & Blues groß geworden, auf der einen Seite – und die House- und Techno-Pioniere von WestBams Label Low Spirit auf der anderen. Eigentlich passt das gar nicht zusammen, aber irgendwie eben doch – vermutlich, weil jeder die Ideen des anderen grundsätzlich versteht und weil aus dieser Kombination etwas komplett Neues, Einzigartiges entsteht. „Es war schon beeindruckend, was für eine Vision WestBam bereits 1987 vor Augen hatte“, sagt Wengenroth. „Der sah House und Techno bereits als die kommende Massenbewegung, und selbst als Veranstalter, der die Gage bezahlt, durftest du ihm besser nicht mit irgendwelchen Musikwünschen kommen, da hatte der überhaupt keine Lust drauf.“ Das Einzige, was Wengenroth dem kommenden Star der „ravenden Gesellschaft“ abringen kann: Ein paar Mal spielt WestBam um zwei Uhr nachts „Satisfaction“ von den Rolling Stones, „aber in einer gescratchten Version“.

Bis zum Sommer nimmt der HipHop-Anteil in WestBams DJ-Set immer mehr ab. „Wir wurden schließlich zum ersten großen Laden in Deutschland, in dem nur House gespielt wurde“, erzählt Rainer Wengenroth. Wobei „groß“ in diesem Fall bedeutet: bis zu 7000 Gäste „Durchlauf“ pro Nacht. WestBam berichtet in seiner Autobiografie von „ekstatischer Stimmung“: „Nirgendwo sonst in Deutschland war der Einfluss der Schwulenszene aus ihrer eigenen Subkultur in die Welt der Heteros rübergeschwappt wie in Berlin durch das Metropol. Weil die Clubs in Chicago nicht so groß waren, könnte es sogar sein, dass zum ersten Mal weltweit eine Party zu House-Musik in dieser Größe ablief.“

Kurzum: Berlins Szene liebt die Zirkustruppe der etwas anderen Sorte. So schreibt das Stadtmagazin tip: „Was die ,Macht der Nacht‘ den Berlinern hier präsentierte, wird für die Stadt wohl einmalig bleiben.“ Eröffnet wird die Tanzfläche mit einer ersten Performance – einem durch fallende Dominosteine angestoßenen Mini-Feuerwerk. „Sobald sich danach der Rauch verzog, begannen die ersten Leute zu tanzen.“ Verantwortlich für den Effekt ist der Barchef und Installationskünstler Hans-Otto Richter von der Berliner Künstlergruppe Stressjets. In den Barpausen präsentiert Richter, der zudem ehemaliger Berliner Stadtmeister im Jo-Jo ist, dem Publikum auch gerne mal eine kurze Fadenspiel-Show.

Als Videokünstler engagiert Rainer Wengenroth den in Amsterdam lebenden Amerikaner Peter Rubin, der psychedelische Animationen an die Decke projiziert. „Für uns war das damals Off-Kunst, und gerade in Berlin hatten wir die Off-Künstler auf unserer Seite“, sagt Wengenroth. „Heute gilt Rubin als Pionier, und einige der Projektionen, die er damals nutzte, etwa die vom Duo Fischli/Weiss, sind in Museen wie der Stoschek Foundation zu sehen.“

Anders als im Zirkus passieren die Auftritte und Effekte bei der „Macht der Nacht“ nicht chronologisch, wie in einer Nummernrevue, sondern stets simultan zur Musik des DJs. „Lichteffekte, Tänzer, Theatervorführungen, Luftakrobatik – all das unter dem Druck der House-Tracks, das war ein Reiz-Tsunami“, sagt Wengenroth. „Fast wie ein kleiner LSD-Trip.“

Ein Höhepunkt des Abends sind dabei die Auftritte von Rosalind Bee, genannten „The Rose“, aus Manchester – einer Kontursionsartistin, die sich so unfassbar verrenken kann, dass sie die „Schlangenfrau“ genannt wird. Den besonderen Charakter des „Macht der Nacht“-Teams beschreibt auch WestBam in seinem Buch: „Jeder war ein Star in dieser Feier-Urgemeinde und Prototyp dessen, was wir später die ravende Gesellschaft nennen würden, ein komplexes Sozialsystem, das sich feiert und vom Feiern lebt.“

Die „Macht der Nacht“-Flyer passen sich in Berlin der musikalischen Neu-Ausrichtung an: „Wir haben, nachdem wir `strictly house´ wurden, meist mit reinen Schriftplakaten, also völlig unromantisch geworben“, sagt Wengenroth. Die Slogans lauten: „ZU HEISS ZU VOLL ZU LAUT“. Oder: „DISCO DEUTSCHLAND“ – angelehnt an WestBams 1988 erschienene Single. WestBam und Dick bleiben auch in den anderen Städten die Stamm-DJs. In Hamburg gastiert „Die Macht der Nacht“ am Volkspark (1987/1988), in München am Olympiapark (1988/1989) – bis sie 1990 auch in Düsseldorf landet.

Eigentlich hätte das Zelt-Spektakel am Rhein schon Monate früher starten sollten. Rainer Wengenroth muss – typisch Düsseldorf – gegen diverse Widerstände bei Stadt und Verwaltung ankämpfen. „Nach langer Suche hat man uns endlich den ungenutzten Platz im Industriehafen zugewiesen, eine Reservefläche für Kohlelagerung, weitab vom Schuss und deutlich kleiner als in den anderen Städten, sodass kein Platz für das Vorzelt war.“

Kurios: Obwohl der Zeltplatz neben dem Kraftwerk liegt, gibt es keinen Stromanschluss, keinen Wasser- und Abwasseranschluss. „Wir mussten selbst Strom-Generatoren und Dixi-Klos aufbauen und das Abwasser und sogar das Spülwasser für die Biergläser in Containern auffangen.“ Auch die Hafenwirtschaft ist von dem Projekt nicht begeistert. Erst nachdem alle Sicherheitsaspekte (Hafenbecken) und die Parksituation (Nutzung des nahegelegenen Verkehrsübungsplatzes) geklärt sind, fällt im Juni, eine Woche vor Beginn der Sommerferien der Startschuss.

Wir verlassen das Lokal des Golfclubs und fahren am Kraftwerk vorbei, bis zu der Stelle, wo die Straße „Auf der Lausward“ endet und fortan „Am Fallhammer“ heißt. Dort, in einer Kurve, wo heute die Lagerhallen eines Logistikunternehmens stehen, strömen im Sommer 1990 Feierleute aus ganz NRW zur „Macht der Nacht“. Und Rainer Wengenroth und das sechzigköpfige Team – vom Barpersonal über Licht- und Soundspezialisten bis hin zu den Artisten, Tänzern und DJs schlafen wie bei einem „richtigen“ Zirkus in den rundherum aufgestellten Campingwagen.

„Unglaublich, dass das inzwischen 33 Jahre her ist“, sagt Rainer Wengenroth und ist sich zunächst gar nicht sicher, wo exakt das Zelt stand, so sehr hat sich die Gegend verändert. Düsseldorf als fünfte Station der „Macht der Nacht“-Tour hat sowohl für den „Zirkusdirektor“ als auch für den DJ eine besondere Note: Es ist Rainer Wengenroths Heimatrevier und zugleich die Stadt, in der sich in den 1960ern WestBams Eltern an der Kunstakademie kennenlernten, bevor sie nach Münster umzogen, wo WestBam geboren wurde und aufwuchs.

Und wie lief die Saison in Düsseldorf? WestBam schreibt in seiner Autobiografie: „Im letzten Jahr von der Macht der Nacht waren What Time Is Love? von KLF, Progen von The Shamen, Yaaaaaaaah von D-Shake, Kokko von Digital Boys die Highlights des Abends.“ Rainer Wengenroth ergänzt: „Das Publikum war in Düsseldorf nicht so house-begeistert wie zum Beispiel in Berlin. Zähneknirschend spielte WestBam zwischendurch auch mal ein Reggae-Stück, um die Stimmung positiv zu halten.“

Das „letzte Jahr“ der „Macht der Nacht“ war 1990 zwar für WestBam, nicht aber für den Rest der Crew. „Das Burleske biss sich zunehmend mit den Stilelementen von Techno und House“, sagt Wengenroth. 1991 hängt er noch eine weitere Saison dran, diesmal in Paris – ohne den Star-DJ. „Ich wusste, dass wir dort auf ein Publikum treffen würden, das mit rein elektronischem Sound nichts hätte anfangen können, und wir mussten ja auch darauf achten, dass das Ganze wirtschaftlich funktioniert.“ Konsequenterweise trennen sich so nach fünf Jahren die Wege: WestBam und sein Label Low Spirit erfinden die „Mayday“ und werden später wichtiger Teil der „Loveparade“. Rainer Wengenroth zieht 1991 mit seinem Team auf das Gelände der späteren Nationalbibliothek Paris-Bercy und nennte die Zirkus-Disco dort als Konzession an die französischen Partner „Trans Paris Reves“: „Das war musikalisch ein Spiel mit Rave und Trance, gleichzeitig aber auch eine partielle Rückbesinnung auf unsere romantische Ader der Anfangszeit.“

Nach dem Ende der „Macht der Nacht“ lebt Rainer Wengenroth wieder in München, arbeitet dort an anderen Projekten. Dann, 1993, erhält er einen Anruf von Jochen Hülder. Der Manager der Toten Hosen ist in der Düsseldorfer „Macht der Nacht“-Saison Wengenroths „local Producer“ gewesen, hat mit seinen Beziehungen zu den Ansprechpartnern das Projekt möglich gemacht. Nun heißt es: „Wir können den Malkasten haben.“

Wengenroth packt sofort die Koffer, reist am nächsten Tag nach Düsseldorf, und kurz darauf ist der Vertrag unterschrieben: Hülder und Wengenroth beleben die Gastronomie an einem der traditionsreichsten Orte der Stadt – und „alle“ kommen: die Partyleute, die Künstler, die Werber. Einmal feiert sogar Madonna samt Entourage im „Club 1848“ des Keller-Gewölbes. Gut möglich, dass all dies ohne die vorherige Wengenroth-Hülder-Kooperation nie zustande gekommen wäre. Gewissermaßen: das Neunziger-Jahre-„Erbe“ der „Macht der Nacht“.

P.S. Die Geschichte vom „Club 1848“ im Malkasten sowie vom „mk-2“ und von den Immendorf-Partys im Medienhafen erzählt Rainer Wengenroth in diesem Interview bei VierNull.

Buch und Dokumentation

WestBams Autobiografie „Die Macht der Nacht“ ist 2016 bei Ullstein als Taschenbuch erschienen (9,45 Euro) und bietet eine unterhaltsame Reise durch seine DJ-Karriere.

Ähnlich zeichnet auch die Arte–Doku „Der DJ und die Macht der Nacht“ mit WestBam als Protagonisten die Entwicklung von House und Techno nach. Dabei sind ab Minute 27 Szenen des Berliner Gastspiels der „Macht der Nacht“ zu sehen.