Wie die Düsseldorfer Kino-Geschichte nach dem Krieg neu begann

Kürzlich habe ich über den aus Gerresheim stammenden Till Heidenheim geschrieben und mir von ihm die Geschichte der beiden Stolpersteine vor seinem ehemaligen Elternhaus an der Friedingstraße erzählen lassen (hier nachlesen). Im nun folgenden Interview mit dem Wahl-Lübecker geht es um seinen Vater Hans Heidenheim (1887-1949), der vor und nach dem zweiten Weltkrieg in Düsseldorfs Film- und Kinoszene eine prägende und zuletzt selten gewürdigte Rolle spielte.

Als Sie 1932 geboren wurden, war Ihr Vater schon 20 Jahre im Filmgeschäft tätig. Er trat zur Stummfilmzeit in die Branche ein, als Kinos noch Kinematographen genannt wurden und anfangs gar von „lebenden Photographien“ die Rede war. Für seine Karriere spielte die Eifel eine gewisse Rolle.

Till Heidenheim: So wie seine vier Brüder meldete sich auch mein Vater als jüdischer Frontsoldat freiwillig für den ersten Weltkrieg. 1915 war er bei einer Sanitätskompanie in der Nähe von Trier stationiert. Im Sommer versetzte man ihn für einige Monate in den kleinen Ort Obermendig bei Mayen. Dort sollte er gemeinsam mit einigen Kameraden Mineralwasser für die Front aufbereiten. Da es in diesem Teil der Eifel noch kein Kino gab, eröffnete er kurzerhand eines. Für ihn war das erst mal ein Nebenerwerb, denn geöffnet war nur an den Wochenenden. Damals war das Medium Film noch umstritten, und es ist ein Schreiben meines Vaters an den örtlichen Pfarrer überliefert. Dieser hatte sich in einer Predigt Sorgen gemacht, ob von den Filmen, die mein Vater aufführte, ein „Verderben bringender Einfluss“ ausgehen könnte, besonders auf die Jugend. Mein Vater verwies erst einmal auf die Gemeinsamkeiten – nämlich, dass sowohl für Pfarrer, als auch für Kinobesitzer der Sonntag der arbeitsreichste Tag sei. Dann bedankte er sich für die unfreiwillige Werbung, durch die sein Lichtspielhaus so gut wie ausverkauft gewesen sei, und verwies auf die Zensur. Seine Filme seien „kinderfrei“, und auf besonderen Wunsch des Bürgermeisters verzichte er sogar trotz Freigabe auf sogenannte „Detektivfilme“. Und schließlich bot mein Vater dem Pfarrer für den kommenden Sonntag Kino-Freikarten an. So war der Konflikt mit Witz und Ironie entschärft. Typisch für Vatis Humor.

Schlagen wir noch kurz den Bogen in die Zeit vor dem ersten Weltkrieg: Ihr ursprünglich aus Chemnitz stammender Vater heiratete 1912 in Düsseldorf und bekam einen Sohn – ihren Halbbruder Gustav. Zu der Zeit kam er durch den Berliner Josef Rideg in Kontakt mit der Filmbranche.

Heidenheim: Vater arbeitete damals erfolgreich als Dekorateur. Rideg, ebenfalls jüdischer Herkunft, war Filmverleiher und Produzent und betrieb zwei Kinos. Für seine regelmäßigen Geschäftstermine in Westdeutschland suchte er eine feste Unterkunft. Mein Vater und seine erste Frau Elsbeth vermieteten ihm ein Zimmer und freundeten sich mit ihm an. Mein Vater wurde Ridegs Teilhaber, dann begann der erste Weltkrieg. Nach dem Scheitern der Ehe und dem Ende des Krieges kehrte mein Vater an den Rhein zurück und übernahm 1919 als persönlich haftender Gesellschafter Ridegs Filmverleih – mit seinem Bruder Bruno Heidenheim und einem weiteren Partner. Das Unternehmen an der Oststraße 50 firmierte offiziell als Film Kommanditgesellschaft Hans Heidenheim & Co, vormals Josef Rideg. Aus den Unterlagen und Dokumenten, die mein Vater hinterließ, geht hervor, wie die Stummfilme hießen, die er in Düsseldorf und Umgebung zur Aufführung brachte. Einer der Titel war „Vom Rande des Sumpfes“, ein anderer „Die Jüdin von Toledo“ und ein weiterer „Mazeppa, der Volksheld der Ukraine“. Den geschäftlichen Durchbruch brachte „Alraune“ – die zweiteilige Verfilmung eines Skandal-Romans, der vom ebenfalls aus Düsseldorf stammenden Hanns Heinz Ewers geschrieben worden war. Aus den Memoiren meines Bruders Hannes weiß ich, dass mein Vater die Uraufführung von „Alraune“ im Düsseldorfer Asta-Nielsen-Theater an der Graf-Adolf-Straße 37 arrangierte. Denn dieses gehörte den Baltes-Brüdern, mit denen er befreundet war.

Der 1922 geborene „Hannes“ hieß eigentlich Hanns Heinz Heidenheim, mit der außergewöhnlichem Doppel-„n“-Schreibweise – wie beim damals weltberühmtem Hanns Heinz Ewers. Dieser wiederum war auch als Regisseur tätig und schuf 1913 mit „Der Student von Prag“ ein heute als erster Autorenfilm überhaupt gerühmtes Werk. Das Geburtshaus von Ewers lag an der Immermannstraße 22 …

Heidenheim: … also um die Ecke der Oststraße, wo der Filmverleih meines Vaters ansässig war. Durch den großen Erfolg des „Alraune“-Films lernten Ewers und mein Vater sich kennen. Und so erhielt mein ältester Bruder den ungewöhnlichen Doppel-Vornamen eines Filmpioniers.

Im Jahr zuvor hatte Ihr Vater zum zweiten Mal geheiratet. Ihre Mutter war Schauspielerin.

Heidenheim: Mein Vater traf sie, als er mit einem Freund ein Düsseldorfer Privattheater besuchte. Meine Mutter Maria „Maja“ Brömme, damals 25 Jahre alt, stand auf der Bühne, und den familiären Überlieferungen zufolge soll das Kennenlernen recht kurios abgelaufen sein: Das Skript sah in ihrer Rolle den von Tränen begleiteten Ausspruch „Wo bist du? Wo?“ vor. Daraufhin soll aus der vorderen Publikumsreihe eine unvorhergesehene Antwort erklungen sein: „Oh! Ich bin doch hier – nicht weit von dir!“ Der „Täter“ war ein schick gekleideter Mann Mitte dreißig – mein spontan begeisterter Vater. Meine Mutter war verärgert über den Zwischenruf, konterte dann aber mit einem weiteren Reim: „Seid bitte ruhig, hört weiter, was jetzt traurig, wird dann heiter!“ Sie erntete Applaus aus dem Publikum. Mein Vater entschuldigte sich nach der Vorstellung und lud meine Mutter in ein Restaurant an der Graf-Adolf-Straße ein, in das Nachfolgelokal des seinerzeit sehr beliebten Arabischen Cafés. Einige Monate später wurde geheiratet.

1921 gab es durch die Inflationszeit einen Rückschlag.

Heidenheim: Mein Vater ging insolvent und musste sein Unternehmen verkaufen. Doch er glaubte weiterhin an die Zukunft des Kinos. Im Filmwesen hatte er nun bereits einen Namen. Er war Gründer und Direktor des Rheinisch-Westfälischen Filmclubs – einem Branchenverband. Das Clubheim an der Adersstraße 17, von dem im Filmmuseum-Archiv Düsseldorf noch einige repräsentative Fotos erhalten sind, wurde nach den Plänen meines Vaters gestaltet. Es lag ideal – nahe der Graf-Adolf-Straße, die sich damals als Kino- und Filmverleiher-Meile etablierte. Mein Vater arbeitete nun einige Jahre bei der Orbis-Film Aktiengesellschaft aus München – als Vertreter für die Rheinlande und Westfalen. Ab 1924 kooperierte er erneut mit Josef Rideg und wurde Geschäftsführer der Rideg-Film GmbH.

Sein guter Ruf drang dann bis nach Babelsberg.

Heidenheim: Die Universum Film AG, kurz UFA, nahm ihn 1926 als Reisevertreter für die Region des heutigen NRW unter Vertrag. Ab 1929 setzte sich der Tonfilm durch. Mein Vater verdiente gut, hatte einen Chauffeur, galt als der beste Filmvertreter des Unternehmens, weil er die meisten Abschlüsse machte. Er erhielt dafür eine Goldene UFA-Nadel, die heute im Archiv des Potsdamer Filmmuseums liegt. Außerdem wurde er stellvertretender Geschäftsführer der Düsseldorfer UFA-Niederlassung. Und so wohnten wir nach meiner Geburt in einer großen Wohnung am Kaiser-Wilhelm-Ring in Oberkassel.

Die Machtübernahme der Nazis 1933 hatte unmittelbare Folgen für Ihre Familie.

Heidenheim: Wie alle sogenannten „Filmjuden“ wurde mein Vater entlassen. Mein Bruder Hannes, der damals 11 oder 12 war und schon einiges mitbekam, berichtete rückblickend, er habe unseren Vater zum ersten Mal im Leben weinen sehen, als die Kündigung der UFA auf dem Tisch lag. Auch wenn sich der Antisemitismus der Nationalsozialisten schon vorher ankündigte, so muss man sich den Schock meines Vaters vorstellen: Er stammte aus einer großbürgerlich-patriotischen Familie und identifizierte sich voll und ganz mit Deutschland. Zwei seiner Brüder waren im ersten Weltkrieg gefallen. In seiner Branche war er ein hochangesehener Mann, assimiliert, zum katholischen Glauben übergetreten und mit einer Katholikin verheiratet. Doch all das zählte nun nicht mehr.

Sie haben dem Filmmuseum Düsseldorf, wo der Nachlass Ihres Vaters verwahrt wird, auch einige Zeitungsausschnitte überlassen. Darin werden acht jüdische Filmschaffende, unter anderem Ihr Vater, per Namen genannt und als „Jordanplantscher“, vor denen man „auf der Hut“ sein solle, diffamiert. Viele Juden aus der Filmbranche kehrten nach derartiger Hetze Deutschland den Rücken und wanderten aus, oft in die USA.

Heidenheim: Einer, der nach seiner Entlassung nach Amerika ging, war UFA-Produktionschef Erich Pommer. Er hatte unter anderem Fritz Langs „Metropolis“ produziert. Mein Vater und meine Mutter beschlossen zu bleiben. Vielleicht, weil er – obwohl er als gebürtiger Chemnitzer immer noch sächselte – mit seiner Familie sehr in Düsseldorf verwurzelt war und noch Hoffnung hatte, der Spuk würde früher oder später ein Ende haben. Die Kündigung hatte natürlich auch finanzielle Folgen. Wir waren inzwischen vier Geschwister: Meine Brüder Hannes und Walter, meine Schwester Helga – und ich, der jüngste. Um die Familie durchzubringen, mussten meine Eltern die Wohnung in Oberkassel aufgeben, den Chauffeur und eine Hausangestellte entlassen sowie wertvolle Möbel verkaufen. Wir zogen für einen kurzen Übergang nach Grafenberg und wohnten schließlich an der Friedingstraße in Gerresheim. Mein Vater fand nach langer Suche trotz seiner jüdischen Herkunft eine neue Stelle – als Vertreter für die gerade in Mode kommenden Zigarettenautomaten. Allerdings musste er bei jedem neuem Geschäftskontakt vorher angeben, dass er Jude ist. Schließlich verlor er auch diesen Job und wurde zu Zwangsarbeit verpflichtet, musste zum Beispiel auf Friedhöfen Gräber ausheben.

Von Ihnen initiiert wurden für Ihren Vater Hans Heidenheim und Ihren Bruder Walter Heidenheim 2014 zwei Stolpersteine an der Friedingsstraße in Gerresheim verlegt, vor dem Haus, in dem Sie bis 1945 ihre Kindheit verlebten. Wie verlief das Schicksal Ihres Vaters und Ihres Bruders?

Heidenheim: Durch den Status unserer Familie als „Mischlinge ersten Grades“ erhielt mein Vater erst im Spätsommer 1944 die Aufforderung, sich am Derendorfer Schlachthof einzufinden, wo die Transporte in die KZs im Osten koordiniert wurden. Er tauchte unter und hielt sich gemeinsam mit meinem Bruder Hannes, der mit seinen mittlerweile 22 Jahren ebenfalls ins Visier der Nazis geraten war, neun Monate in unserer halbzerstörten Wohnung versteckt – bis die Amerikaner Düsseldorf im April 1945 befreiten. Meine Schwester Helga und ich fielen durch unser geringes Alter bei den Nazis offenbar noch durchs Raster. Mein Bruder Walter hatte 1944 eine fehlgeschlagene Flucht in die Schweiz versucht und war nach Buchenwald deportiert worden. Meine Mutter hat nach dem Krieg recherchiert: Demnach ist mein Bruder wohl Anfang 1945, also mit 19 Jahren, auf einen der Todesmärsche von Buchenwald nach Bergen-Belsen geschickt worden. In den dortigen KZ-Akten wurde er nicht als Zugang verzeichnet, daher müssen wir davon ausgehen, dass er den langen Fußmarsch gen Westen nicht überlebt hat. Mein Onkel Bruno, mit dem mein Vater in Düsseldorf den Filmverleih an der Oststraße übernommen hatte, starb Weihnachten 1940 in Chemnitz, nachdem er durch die Zwangsarbeit schwer erkrankte und ihm von den Nazi-Behörden ärztliche Hilfe verweigert worden war. Ihm ist dort ebenfalls ein Stolperstein gewidmet.

Nach dem Ende der NS-Diktatur waren die Fachkenntnisse Ihres Vaters wieder gefragt. Welche Aufgaben übernahm er? Und wie schaffte er das nach all dem Leid, das seiner Familie angetan worden war?

Heidenheim: Mein Vater war stets ein positiver Mensch, der nach vorn schaute und versuchte, auch in der schlimmsten Not an das Positive zu denken. Nach dem Motto, es geht immer irgendwie weiter. Ich war im Mai 1945, als der Krieg zu Ende ging, 13 Jahre alt und bekam nicht alles mit. Hannes berichtete später, mein Vater habe im zerstörten Düsseldorf sehr schnell gute Beziehungen zur Stadtverwaltung und zu den britischen Besatzern aufgebaut und geholfen, wo er konnte. So habe er zum Beispiel in engem Kontakt zum CDU-Politiker Karl Arnold, dem späteren Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, sowie dem Verleger Anton Betz und dem SPD-Oberbürgermeister Walter Kolb gestanden. Ihm wurde eine leitende Stelle in der Stadtverwaltung angeboten, doch er lehnte ab. Das hätte nicht zu ihm gepasst …

Weil er zurück zum Kino wollte?

Heidenheim: Dafür brannte er. Von meinem Bruder Hannes begleitet, besuchte er die lokale Kino-Größe Fritz Genandt in dessen Büro im weitgehend zerstörten Apollo-Theater an der Königsallee. Genandt und mein Vater kannten sich schon lange. Genandt hatte den Krieg beruflich unbeschadet überstanden, wohl nicht ohne Opportunismus, etwa indem er Nazigrößen mit Freikarten versorgte. Er war Leiter der Residenz-Theater GmbH – der größten Kino-Gesellschaft der Stadt, die mehrere Spielstätten betrieb und immer noch zur UFA gehörte. Ohne zu zögern bot Genandt meinem Vater an, als Direktor das zweitgrößte Kino Düsseldorfs wiederaufzubauen – den Europa-Palast im Europa-Haus an der Graf-Adolf-Straße. Und mein Vater nahm ohne zu zögern an. Damals war das Gebäude noch eine halbe Ruine. Es befand sich dort, wo einst das eben erwähnte Arabische Café gestanden hatte und später das Warenhaus Horten gebaut wurde. Mein Vater arbeitete also gewissermaßen an dem Ort, wo er unsere Mutter Anfang der zwanziger Jahre zum ersten Mal ausgeführt hatte.

Noch vor der Wiedereröffnung des Kinos zogen die Amerikaner ab. Düsseldorf wurde ab dem 21. Juni 1945 Teil der britischen Besatzungszone.

Heidenheim: Die Amerikaner hatten bereits bei den ersten Vorbereitungen geholfen. Dann übernahm der britische Major Auten die Leitung der Information Control Film Section. So war er auch für die UFA-Treuhand verantwortlich und wurde der neue Kontaktmann meines Vaters. Von den Briten erhielt mein Vater die Lizenz zur Wiedereröffnung des Europa-Palastes. Schon am 31. Juli 1945 war es so weit. Zur Premiere lief der Film „Altes Herz wird wieder jung“ mit Emil Jannings in der Hauptrolle. Dieser Filmtitel hatte für meinen Vater in seiner Situation eine persönliche Bedeutung.

Der Kinobetrieb war zunächst provisorisch?

Heidenheim: Weil die Fassade an der Graf-Adolf-Straße stark zerstört war, verlegte mein Vater den Eingang an die Bahnstraße, auf die andere Seite des Kinos. Anfangs war das Dach undicht, und bei schlechtem Wetter spannten einige der Gäste ihre Regenschirme auf. Die Mängel wurden bis zur vollständigen Renovierung nach und nach behoben.

Sie selbst waren als Jugendlicher vermutlich Stammgast im Europa-Palast.

Heidenheim: Ja, besonders, nachdem ich aus Gerresheim ans Görres-Gymnasium an der Königsallee wechselte. Das war nur fünf Minuten vom Arbeitsplatz meines Vaters entfernt. Und ich hatte viel mehr Lust, nach der Schule bei ihm zu sein, als Latein-Vokabeln zu büffeln. Ich habe es geliebt, beim Kartenabreißen zu helfen oder im Vorführraum die Filmspulen zurückzurollen. Auch mein Bruder Hannes, der eine Karriere als Künstler anstrebte, ging im Europa-Palast ein und aus. Mein Vater beauftragte ihn 1947, die Werbeaufschriften am Kino für das Nachkriegsdrama „In jenen Tagen“ zu malen. Das war ein vielbeachteter Episodenfilm, für den der – übrigens in Düsseldorf geborene – Regisseur Helmut Käutner eine ungewöhnliche Grundidee umgesetzt hatte: Ein ausgebrannter Opel Rekord tritt als Erzähler und Bindeglied auf und berichtet vom Leben seiner vorherigen Besitzer. Als Werbemaßnahme hatte mein Vater einen aufsehenerregenden Einfall: Er erteilte den Auftrag, neben dem Kino-Eingang an der Bahnstraße einen schrottreifen Opel Rekord aufzustellen. Und zwar auf einem Eisenträger der Restfassade am benachbarten Trümmergrundstück. Die Karosserie wurde so platziert, dass sie in rund drei Metern Höhe über den Bürgersteig ragte. Daneben wurde ein Schild angebracht: Das Auto aus dem Film „In jenen Tagen“. Tatsächlich hatten die Transporteure statt eines Opel Rekord einen VW Käfer geliefert. Das scheint allerdings nicht aufgefallen zu sein. Die Leute standen davor und staunten.

Parallel zur schrittweisen Instandsetzung des Europa-Palastes gründete Hans Heidenheim das Unternehmen „Wiederaufbau des Filmwesens“, mit Sitz im Filmhaus an der Benrather Straße 32-34.

Heidenheim: Das geschah in Kooperation mit Major Auten und den Briten. So trug mein Vater dazu bei, auch über die Grenzen Düsseldorfs hinaus die Kino-Landschaft nach und nach wiederauferstehen zu lassen, die UFA bei ihrer Neu-Organisation zu unterstützen und die Kontakte zwischen Kinos und Behörden sowie Filmfirmen und Verleihern zu beschleunigen. Mein Bruder Hannes berichtete, dass sogar einmal eine offizielle Delegation aus Israel im Büro meines Vaters auftauchte und ihm eine spannende Position im israelischen Filmwesen anbot. Natürlich fühlte mein Vater sich geehrt, doch er wollte trotz des erlittenen Unrechts in Deutschland bleiben.

Am 14. Januar 1946 fand die erste Versammlung der Düsseldorfer Filmtheater-Besitzer nach dem Krieg statt, deren Verein er in den 1920ern mitgegründet hatte.

Heidenheim: Mein Vater wurde wieder Mitglied und prompt in den Beirat gewählt. Einen Seitenhieb auf die dunkle Zeit und den Größenwahn der Nazis konnte er sich in der Rede, die er zur Premiere hielt, nicht verkneifen. So ist folgender Ausspruch überliefert: „Nach den so schnell vergangenen 1000 Jahren freue ich mich, Sie wieder begrüßen zu können.“ Ab 1948 ändert der Verein den Namen von „Rheinisch-Westfälischer Filmclub“ in „Club der Filmwirtschaft“, um Verwechslungen mit der damals aufkommenden, sich auf anspruchsvolles Kino fixierenden Filmclub-Bewegung zu vermeiden.

Auch bei der Gründung des heute noch bestehenden und inzwischen in Bonn ansässigen katholischen Filmdienstes spielte Ihr Vater eine Rolle. 2018 ging das Print-Magazin im Online-Portal filmdienst.de auf. Die Wurzeln des Mediums liegen im Jahr 1947 in Düsseldorf.

Heidenheim: Mein Vater vermittelte damals einem Orden Klosterräume in der Nähe des Grafenberger Waldes. Dort gab es einen Pater Hoffmann, der filmbegeistert war und begann, in diesen Räumen Filme zu zeigen und erste Filmkritiken zu schreiben. Das war die Initialzündung für die Zeitschrift des katholischen Filmdienstes, die zunächst im Düsseldorfer Verlag Haus Altenberg erschien und sich schnell zu einem führenden westdeutschen Filmmagazin entwickelte.

Kommen wir zu einem vergessenen Kapitel der Düsseldorfer Kino-Geschichte: Ab 1947 richtete Hans Heidenheim als Ouvertüre zu den Kino-Vorführungen im Europa-Palast ein Konzert- und Varietéprogramm namens „Apollo-Schau“ aus.

Heidenheim: Er knüpfte damit an das erfolgreiche Konzept des zu diesem Zeitpunkt unbespielbaren Apollo-Theaters an der Kö an. Dort waren zwar ab 1937 von der UFA auch Filme gezeigt worden, doch eigentlich war es als Varieté konzipiert. In der frühen Nachkriegszeit lag die Branche der Zirkusse und Varietés noch brach. Gleichzeitig gab es bei den Düsseldorfern ein großes Bedürfnis, vom tristen Alltag abgelenkt zu werden. Diese Lücke im Angebot hat mein Vater erkannt. Und so bot er mit der Apollo-Schau vor der abendlichen Kino-Vorstellung ein halbstündiges Varieté-Spektakel, mit sogenannten „Nummerngirls“ und dem Apollo-Ballett als Rahmen für die wechselnden Gast-Stars. Das Publikum konnte in eine andere Welt eintauchen, und die Künstler bekamen in dieser für sie schweren Zeit die Möglichkeit, aufzutreten und Geld zu verdienen. Ich war 15 Jahre alt, als das losging, und ich durfte oft von der ausgebauten Loge, die mein Vater für Familie und Freunde im ersten Rang eingerichtet hatte, die Schau verfolgen. Für mich war das sehr aufregend, und ich weiß noch genau, wie die Menschen vorher zu Hunderten Schlange standen – vom Eingang an der Bahnstraße durchgehend bis hin zur Kö. Die Berliner Allee gab es ja damals noch nicht. Bis heute bin ich ein großer Fan von Zirkus und Varieté.

Fritz Genandt, der Teilhaber Ihres Vaters bei der Apollo-Schau, galt im Nachkriegs-Düsseldorf als schillernde Persönlichkeit.

Heidenheim: Dank Genandt, der ja unter anderem Leiter des Apollo-Theaters war, durfte mein Vater den Namen „Apollo-Schau“ nutzen, und von den Briten erhielt er eine Lizenz, um im Europa-Palast auf eigene Rechnung Konzerte und Varieté-Veranstaltungen auszurichten. Diese Zusammenarbeit schien recht gut zu funktionieren, obwohl die beiden völlig verschieden waren – vielleicht auch gerade deswegen. Mein Vater war ein eher ruhiger, konservativer Typ, der gerne Zigarren rauchte. Genandt hingegen ein extrovertierter Dandy, der einen Menjou-Schnurrbart trug und mit Hut und Handschuhen über die Kö flanierte, um Ausschau nach hübschen Frauen zu halten. Ich bin ihm in den fünfziger Jahren – als junger Mann, der ebenfalls seinen Weg im Filmwesen machte – oft über den Weg gelaufen. Und ich war auch 1963 auf seiner Beerdigung.

Aus der Zeit der Apollo-Schau von 1947 bis 1949 sind Jahres-Alben mit Fotos und Danksagungen der Künstler erhalten, die Sie dem Archiv des Düsseldorfer Filmmuseums vermacht haben.

Heidenheim: Neben Nachwuchskünstlern, denen mein Vater eine Chance gab, kamen durch die Apollo-Schau auch die Stars der Branche in den Europa-Palast. Mein Vater besorgte ihnen eine Unterkunft, und dann standen sie meist für zwei Wochen Abend für Abend auf der Bühne. Die Bandbreite der Darbietungen war groß und bediente unterschiedliche Geschmäcker. Es traten Artisten, Komiker, Clowns und Karnevalskünstler auf, aber auch Sänger sowie Film- und Theaterschauspieler. Ein Höhepunkt war sicherlich der Auftritt von Lale Andersen, die durch das Lied „Lili Marleen“ weltberühmt geworden war. Aus Düsseldorf stand zum Beispiel Marita Gründgens, die Schwester des Schauspielers und Intendanten Gustaf Gründgens, auf der Bühne und sang ihre Lieder.

Am 2. September 1949 waren die Renovierungsarbeiten am Europa-Palast abgeschlossen.

Heidenheim: Weil sich das Publikum an der Bahnstraße zu den Stoßzeiten zu sehr knubbelte, ließ mein Vater den Haupteingang wieder an die Graf-Adolf-Straße verlegen. Die beauftragten Architekten griffen die Idee meines Vaters auf, im Erdgeschoss eine ins Kino-Geschehen integrierte breite Ladenpassage zu gestalten. Einer der ersten Mieter war der von der Oststraße bekannte Uhrmacher und Juwelier Wöstemeyer. Im Europa-Haus gab es außerdem ein Löwenbräu-Gasthaus, wo man bayerisches Bier und Essen genießen konnte. Diese Mischung aus Läden, Gastronomie und Kino unter einem Dach war damals etwas völlig Neues.

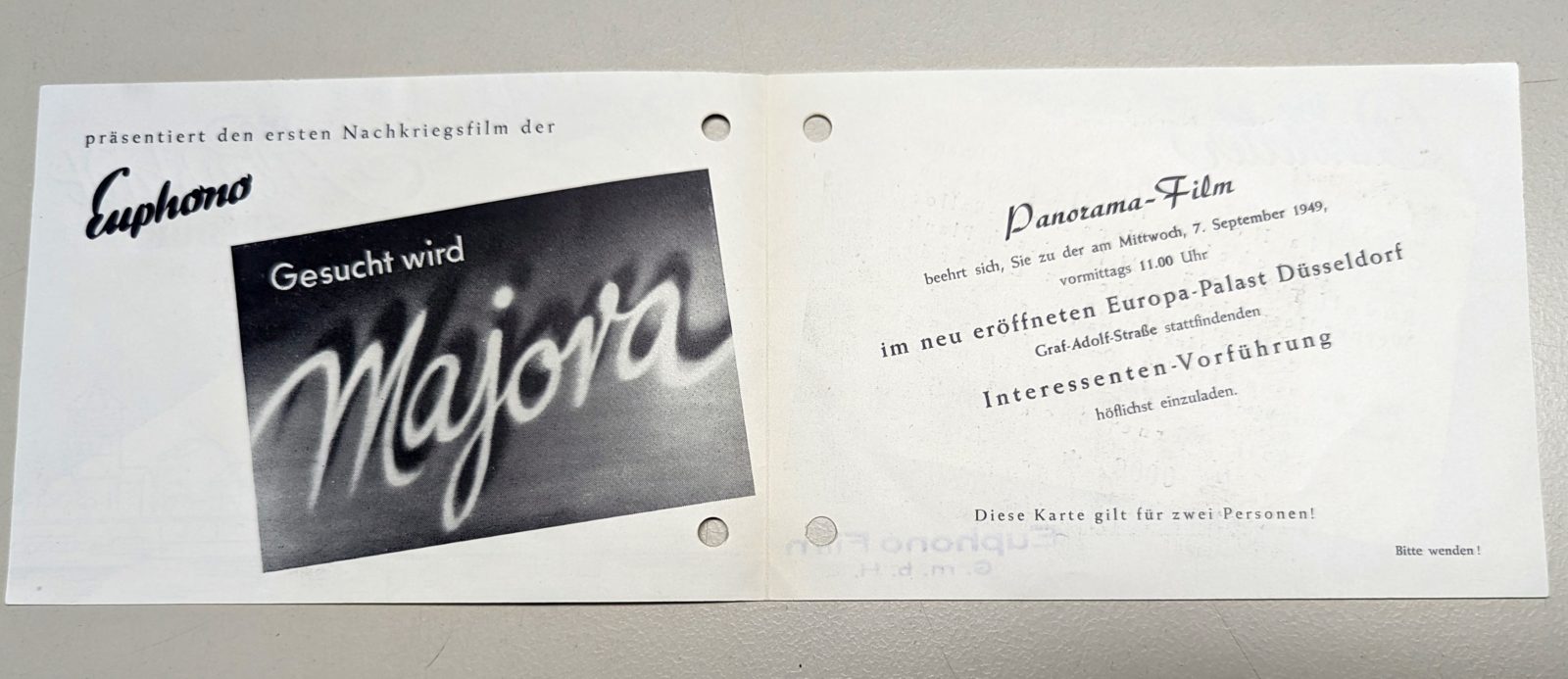

Zur feierlichen Wiedereröffnung als Premieren-Kino zeigte Ihr Vater die Uraufführung von „Gesucht wird Majora“. Das war am 2. September 1949.

Heidenheim: Es handelte sich um den ersten Spielfilm der in Düsseldorf neu gegründeten Produktionsgesellschaft Euphono-Film und überdies um die erste in NRW gedrehte Nachkriegsproduktion. Mein Vater kannte die Produzenten und auch einige der Schauspieler – zum Beispiel Camilla Horn, die schon in der Stummfilmzeit ein Star gewesen war. Ich erinnere mich, dass ich mit ihm einige Male die Dreharbeiten besuchen durfte, die unter anderem im zum Filmstudio umfunktionierten Hochbunker in Benrath stattfanden. Neben Camilla Horn war Lotte Koch die Hauptdarstellerin des Films, und in Nebenrollen spielten die damals noch vergleichsweise unbekannten Willy Millowitsch und Heinz Erhardt mit, in ihren ersten Kinoauftritten überhaupt.

Ihr Vater starb am 24. November 1949, nur zwei Monate später.

Heidenheim: Er hat im Schlaf einen Herzinfarkt erlitten, mit 62 Jahren. Am Vorabend hatte er noch mit Freunden im Löwenbräu unter dem Dach des Europa-Hauses zusammengesessen. Sein viel zu früher Tod war sicherlich auch eine Folge der erlittenen Strapazen. Die Zwangsarbeit, die ständige Angst, von SA und Gestapo in seinem Versteck entdeckt zu werden, der Tod meines Bruders Walter. Auf früheren Fotos kann man erkennen, dass mein Vater ein wohlbeleibter Mann war. Zu Kriegsende war er total abgemagert, und er hat sich körperlich nie richtig erholt. 1945 hat er sich mit vollem Elan an die neuen Aufgaben gemacht, das war wohl einfach zu viel. Hinzu kam am Schluss der Ärger mit den UFA-Bossen. Das waren zum Teil die gleichen Mitläufer, die ihn 1933 rausgeschmissen hatten und die schon nach recht kurzer Zeit entnazifiziert wurden und wieder das Sagen hatten. Ein Wendepunkt war da wohl die Versetzung von Major Auten, der für meinen Vater eine Art Schutzpatron gewesen war.

Sie haben sich dann als Teenager und junger Mann selbst Richtung Film orientiert.

Heidenheim: Ich war 17, als mein Vater starb. Kurz zuvor hatte er mir eine Lehrstelle als Filmkaufmann vermittelt – bei der im Düsseldorfer Filmhaus ansässigen Eagle Lion Film, dem ersten von den Briten initiierten Filmverleih der Stadt, später in Rank-Film umbenannt. Nach zwei Jahren habe ich noch eine verkürzte technische Lehre als Filmkopienfertiger angehängt – im Hadeko-Filmkopierwerk in Neuss, direkt an der Grenze zu Düsseldorf-Heerdt. Das Unternehmen wurde von Gustav „Gustel“ Heidenheim geführt, meinem fast 20 Jahre älteren Halbbruder aus der ersten Ehe unseres Vaters. Gustel war vor den Nazis nach Frankreich geflohen und hatte in Belgien, Holland sowie in Paris als Filmcutter gearbeitet. Als die Wehrmacht das Land überfiel, ging er in den Widerstand, wurde gefangen genommen, im Lager Gurs interniert und schließlich nach Buchenwald deportiert. Zum Glück überlebte er das KZ.

Gustav Heidenheim hatte Hadeko bereits 1948 in der Stadt Vlotho in Ostwestfalen gegründet. Das bot sich an, weil das Hauptquartier der britischen Besatzungszone im benachbarten Bad Oeynhausen lag. 1951 verlegte er das Unternehmen nach Neuss.

Heidenheim: Genau zu der Zeit trat ich dort ein, mit 19 Jahren – und blieb bis 1971. In dieser Zeit konnten wir durch die Nähe zu Bonn und Köln staatliche Stellen wie das Bundespresseamt als Kunden gewinnen, später kam das Fernsehen hinzu, zum Beispiel das ZDF und das Westdeutsche Werbefernsehen des WDR, ebenso die Deutsche Welle. Wir haben viele bekannte Produktionen betreut, unter anderem die Francis-Durbridge-Krimis, die Mitte der Sechziger Jahre zum Straßenfeger wurden. Es kam auch schon mal vor, dass das ZDF einen Hubschrauber schickte, um von uns weiterbearbeitetes Material zur Redaktion nach Mainz zu fliegen, wo es dann umgehend gesendet wurde. Zum Kopierwerk kam 1959 ein Tonstudio hinzu, sodass wir neben Überspielungen auch Synchronisationen anbieten konnten.

In Gustav Heidenheims Firma verschränkten sich 1962 die niederländischen Verbindungen der Familie.

Heidenheim: In diesem Jahr kam William Schönland aus Amsterdam zu uns nach Neuss und wurde als Leiter des Tonstudios ein Freund und Kollege. Er war ein aus Berlin stammender Filmkaufmann mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte: Trotz seiner jüdischen Herkunft schaffte er es 1936 in seiner Geburtsstadt an den Olympischen Spielen teilzunehmen, als Jiu-Jitsu-Kämpfer. In dieser Disziplin war er als Mitglied der Jiu-Jitsu-Sportgruppe des Reichsverbandes Jüdischer Frontsoldaten einer der besten in Deutschland. Die Nazis hatten es trotzdem auf ihn abgesehen. Er floh unmittelbar nach der Olympiade mit gefälschten Papieren in die Niederlande. Dort arbeitete er als Tonmeister wiederum mit einem weiteren jüdischen Emigranten aus Deutschland zusammen – dem Filmproduzenten Gabriel Levy. Dieser hatte in Berlin Elsbeth geheiratet, die Ex-Frau aus der ersten Ehe meines Vaters. Durch diesen Umstand hatte mein Halbbruder Gustav Heidenheim durch seinen Stiefvater ab 1930 ebenfalls eine Ausbildung im Filmwesen erhalten. In der Emigration lernten Schönland und Gustav sich 1936 kennen. Später gingen beide in den Widerstand – Gustav in Frankreich, Schönland in Holland. Schönland wurde verhaftet, kam 1942 mit seiner niederländischen Frau ins KZ-Durchgangslager Westerbork und konnte fliehen, erneut mit gefälschten Papieren. Nach dem Krieg wurde er niederländischer Staatsbürger. So, und eben dieser William Schönland hat in einem Branchenblatt nach der Jahrtausendwende etwas erzählt, dass mir bis dahin nicht bewusst war: Nämlich, dass der in die USA emigrierte UFA-Produktionschef Erich Pommer für die Existenz der Firma Hadeko mitverantwortlich gewesen sei. So hat Gustav Heidenheim nach Schönlands Worten 1946 den Kontakt zu Pommer gesucht, der als oberster Filmoffizier der amerikanischen Militärregierung nach Deutschland zurückgekehrt war – mit guten Verbindungen zu den für Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen zuständigen Briten. Wo nun schon mal von unserem Nachbarland die Rede ist, möchte ich noch erwähnen, dass auch mein Lieblingsonkel Werner Heidenheim, der jüngste Bruder meines Vaters, unabhängig von all dem 1939 ebenfalls nach Holland emigrierte. Das bewahrte ihn nicht vor dem KZ Theresienstadt, in das ihn die Nazis 1942 gemeinsam mit seiner Frau deportierten. Doch er überlebte und wohnte bis zu seinem Tod 1981 in Amsterdam, wo ich ihn öfters besuchte.

Im Berliner Tagesspiegel kann man nachlesen, dass Sie 2004 gemeinsam mit William Schönland zu einer Ausstellungseröffnung in Potsdam eingeladen wurden. Was hat es damit auf sich?

Heidenheim: In Potsdam kamen zwei unterschiedliche Projekte zusammen. Es begann damit, dass Heike Mundzeck, eine bekannte Hamburger Dokufilmregisseurin, mich um 2002 in meinem Büro im Medienhaus an der Friedensallee in Hamburg-Ottensen besuchte. Ich erzählte ihr von meiner jüdischen Familie, und sie war eine der ersten, der ich meine Originalvorlagen anvertraute. Mundzeck war gerade dabei, das Sachbuch „Hitlers jüdische Soldaten“ des Amerikaners Bryan Mark Rigg zu verfilmen. Thema waren die Männer, die gemäß der Nazi-Terminologie als Halb- oder Vierteljuden galten und geduldet oder unerkannt für der Wehrmacht kämpften beziehungsweise kämpfen mussten. Weil in diesem Kontext auch Juden eine Rolle spielten, die bereits zur Kaiserzeit für Deutschland in den Krieg gezogen waren, war für die Regisseurin der Hintergrund der Familie Heidenheim interessant. Schließlich landete eine etwa zehnminütige Sequenz über meine Familie in der 90-Minuten-Doku (hier auf YouTube zu sehen ab Minute 53:00). Zufällig stieß ich etwa zur gleichen Zeit in einer Dauerausstellung des Filmmuseums Potsdam auf eine Auflistung emigrierter deutscher Juden aus der Filmbranche – und fand dort den Namen meines 1997 verstorbenen Halbbruders Gustav. Daraufhin übergab ich dem Museum Dokumente aus den Nachlässen von Gustav und unserem Vater Hans und machte die Museumsleitung darauf aufmerksam, dass William Schönland noch lebte – als Ende-80-Jähriger in Amsterdam.

So wurden in Potsdam die Stränge „Dokufilm“ und „Ausstellung“ miteinander verknüpft.

Heidenheim: Das passte zeitlich und thematisch ideal. Das dortige Filmmuseum kombinierte die Foyer-Ausstellung „Überlieferte Erinnerung“, in der es um Hans Heidenheim und William Schönland ging, mit der Filmpremiere von Heike Mundzecks Doku „Die Soldaten mit dem halben Stern. Als jüdische Mischlinge in der Wehrmacht“. Ich reiste aus Hamburg an und musste spontan auf die Bühne und eine nicht-vorbereitete Rede halten …

Stichwort „Hamburg“: Sie haben die Hadeko 1971 verlassen und gingen in den Norden.

Heidenheim: Nach 19 Jahren im gleichen Unternehmen hatte mich das Hamburger Atlantik Filmkopierwerk als Vertriebsleiter abgeworben. Später wurde ich dort Prokurist. 1986 musste das Unternehmen schließen. Die Filmtechnikbranche litt unter der aufkommenden Videotechnik. Danach machte ich mich in Kooperation mit einem Berliner Kopierwerk selbstständig. Seit der Zeit bin ich mit Dieter Kosslick befreundet, dem späteren Leiter der Filmstiftung NRW in Düsseldorf und der Berlinale. 1979 hoben wir gemeinsam mit Hark Bohm und einigen anderen das Hamburger Filmhaus ins Leben. Außerdem gründete ich unter Teilnahme aller bekannten lokalen Filmproduzenten und -Größen das Hamburger Film- und Fernsehmuseum. Leider blieb es ein imaginäres Projekt, für das letztlich nicht die nötigen Gelder bewilligt wurden. Die dazugehörige und von mir initiierte Filmfachzeitschrift „Hamburger Flimmern“ gibt es aber heute noch, wenn auch aus Altersgründen ohne meine Beteiligung. Nach dem Tod meiner Ehefrau Hildegard 2005 übernahm ich ihren Filmfachzubehörhandel. Als auch diese Branche kränkelte, beendete ich 2012 mit 80 Jahren meine berufliche Laufbahn – nach über sechs Jahrzehnten in der Filmbranche.

Filmfamilie Heidenheim: So wie Ihr Vater, Ihr Halbbruder und Ihre Frau landete auch Ihre fünf Jahre ältere Schwester Helga in der Filmbranche.

Heidenheim: Helga war nach dem Krieg bei mehreren Düsseldorfer Filmverleihern als Disponentin angestellt, und sie lernte dadurch ihren späteren Ehemann kennen, mit dem sie jahrelang an der Friedrichstraße wohnte. Nach der Scheidung zog es sie nach Norddeutschland, nach Bad Bevensen, sodass wir uns bis zu ihrem Tod 2016 regelmäßig besuchen konnten. Auch ich habe meine Frau Hildegard Ende der 1940er im beruflichen Umfeld kennengelernt, als Kollegin während meiner Lehre bei der Eagle Film. Näher gekommen sind wir uns – wo sonst? – in einem Kino. Dank der Freundschaft meines Vaters zu den Baltes-Brüdern vom Asta-Nielsen-Kino bekam ich schon als angehender Filmkaufmann eine Ehrenkarte auf Lebenszeit und konnte direkt gegenüber vom Europa-Palast wann immer ich wollte Filme anschauen. Damals war das Asta Nielsen noch ein Westernkino, und ich habe dort mit Hildegard vermutlich alle Westernklassiker gesehen, die es gibt. 1957 haben wir geheiratet, und gerade erinnere ich mich spontan an einen Auftritt von Bill Haley im Jahr darauf – im Apollo-Theater an der Kö, das nach der Wiedereröffnung auch für Konzerte genutzt wurde. Das dürfte kurz vor dem Ende des Gebäudes als Spielstätte gewesen. Einige Jahre residierte dort ein Möbelhaus, Mitte der Sechziger wurde es abgerissen.

Sie leben seit 2006 in Lübeck, haben Düsseldorf vor mehr als einem halben Jahrhundert verlassen. Wie würden Sie heute das Verhältnis zu Ihrer Geburtsstadt beschreiben?

Heidenheim: Besonders seit der Stolpersteinverlegung vor meinem Elternhaus in Gerresheim im Jahr 2014 haben sich die Dinge sehr positiv entwickelt. Ich habe neue Freunde kennengerlernt und alte Freundschaften aufgefrischt. Und ich habe intensive Kontakte zum Filmmuseum Düsseldorf und zur Mahn- und Gedenkstätte gepflegt und beiden Stellen einen Großteil des Nachlasses der Familie Heidenheim übergeben. In Gerresheim bin ich Mitglied des Bürger- und Heimatvereins geworden, und über das Internet und telefonisch bin ich regelmäßig mit „meinen“ Düsseldorfern in Kontakt. Nach all den Jahren, die ich gerne in Hamburg und Lübeck gelebt habe, bezeichne ich mich mit Augenzwinkern als „gelernten Norddeutschen.“ Meine hiesigen Freunde titulierten mich schon zeitig als „eingenordet“. Im Herzen und von meiner Mentalität her bin ich Rheinländer geblieben …